Page 3 sur 3 •  1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

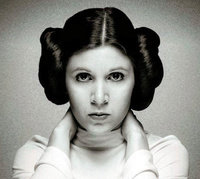

1, 2, 3- uneodysséeNeoprof expérimenté

Je vais guetter aussi les inscriptions…

On vient seulement de décider que je ferais les 2des, ma collègue prenant les rares terminales qui poursuivent.

J’ai été arrêtée toute cette dernière période, et avant cela les cours ont été extrêmement perturbés du fait d’un empilement de circonstances, j’abandonne mes élèves sur un sentiment d’échec… et j’ai bien l’impression de ne pas avoir su les convaincre de continuer (même si, bien sûr, la concurrence des options maths joue bien son rôle aussi).

Je voudrais profiter de cette décision (prendre les 2des) pour repenser ma façon de faire. Là, je suis affalée et sans force mais peut-être pourrions-nous reprendre un peu cette discussion sur l’organisation de nos cours ?

mais peut-être pourrions-nous reprendre un peu cette discussion sur l’organisation de nos cours ?

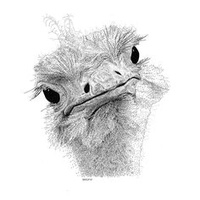

Par exemple, Autrucheerrante, je relis l’un de tes messages, et je me demande comment tu fais concrètement pour gérer les différences de niveau dans l’évaluation.

D’une manière générale, ça me pose problème l’évaluation. Étant entendu que les LCA ne sont plus en bonus, je ne veux pas prendre le risque de faire baisser les moyennes de mes élèves (dès lors qu’ils sont sérieux du moins). J’étais très tranquille avec ça… jusqu’à ce que je voie l’inflation des notes de ces dernières années qui met la barre bien plus haut. Les très bonnes notes que je mets maintenant reflètent un niveau moindre qu’il y a quelques années, parce que je ne parviens plus à avancer comme avant (et surtout cette année si perturbée). Cette année deux de mes élèves sont prises en prépa et j’ai peur que si elles ne le prennent pas en débutantes, elles soient larguées car je n’ai pas le sentiment de leur avoir appris grand chose… C’est la première fois que je me sens aussi insuffisante…

Voici comment j’ai évalué les deux dernières années (pas cette année car impossible de mener à bien quoi que ce soit donc d’évaluer en conséquence) :

- une «évaluation-feuilleton» dont j’ai pris l’idée sur néo, avec à chaque fois 3 mots de vocabulaire ou identifications de formes etc

- une évaluation de fin de séquence plus complexe avec des questions tant de langue que de commentaire sur les textes étudiés

- selon les trimestres, une autre activité : récitation, port-folio façon programme, écriture créative (avec dans ce dernier cas beaucoup de difficultés à chiffrer, la plupart du temps je m’en abstiens !).

Difficultés rencontrées :

- avoir terminé une séquence dans le trimestre ! (ou alors il faudrait que je fixe la date de l’évaluation et tant pis, on évalue ce qui a été fait jusque là…)

- tenir sur la durée l’évaluation-feuilleton que le moindre événement (comme par exemple la suppression du cours) peut perturber, parce que si l’on n’en fait que deux ou trois, on perd le bénéfice de la régularité, et la possibilité pour les élèves de comprendre comment travailler pour «assurer» ce résultat-là et de se rattraper quand le démarrage est difficile

- gérer là-dedans la différence de difficulté entre latinistes et hellénistes, entre le fait que bien sûr, certains ont trois ans de latin et d’autres à peine une initiation au grec (sans parler des grands débutants, en latin comme en grec), et leur souci bien compréhensible d’égalité,

- tenir aussi cette exigence d’apprendre régulièrement vis à vis d’élèves qui ont choisi une option facultative et te le rappellent quelquefois… même si les plus honnêtes reconnaissent que ce n’est pas la mer à boire, et dépenser son énergie à éviter de se rappeler que l’année où l’on a été bien régulière, on a eu bien moins de poursuivants en 1ère…

- et puis le temps, bien sûr, pour faire tenir tout cela qui mord sur le reste qui est tout de même plus intéressant.

Cette année, j’ai tenté de mettre en place un temps de travail basique en langue en autonomie, chacun et chacune à son rythme. J’avais établi qu’on faisait tous les exercices sur une copie double que je relevais à chaque fois pour corriger, et fabriqué un tableau recensant les exercices des manuels (un récent en latin, pas terrible mais bon, et Hermaion en grec) pour le suivi. J’y ai accordé grosso modo une demi-heure dans le cours, durant laquelle je vole de table en table pour aider/valider/débloquer. (Lors du confinement, les élèves avaient apprécié que je leur demande de travailler un certain temps et pas une certaine quantité, et cela me semble juste parce que, en effet, leur vitesse de travail est très hétérogène.)

Ce truc a complètement raté parce que mes cours ont été complètement désorganisés, d’une part, et que reprendre des exercices quinze jours après (voire bien plus parfois), en termes de progression ça n’est pas stimulant. Mais admettons que l’année prochaine je puisse faire mon cours régulièrement avec tous mes élèves, je pense que cela ne résout pas tout.

D’une part, c’était bruyant et fatigant. Mais bon, je dois pouvoir mettre des limites, et j’aurai très certainement moins d’élèves.

D’autre part, la demi-heure était souvent trop courte pour certains, pour commencer à en retirer des bénéfices immédiats (se rendre compte que c’est la même chose dans le deuxième exercice, typiquement : ils mettaient tant de temps à s’échauffer que hop, c’était déjà la fin).

Mais surtout, je n’ai pas trouvé comment évaluer ce travail de manière juste, or ce serait peut-être un bon moyen d’avoir des notes en langue qui veulent dire quelque chose.

Ça ne sera pas très constructif, mais ma grande frustration, dans tout ça, est de ne pas pouvoir suivre simplement une méthode qui me séduirait (j’aurais bien testé par exemple le cours de NLM) parce qu’elle ne me permet pas d’articuler les deux langues.

J’aimerais bien formaliser une progression grammaticale au moins parallèle (si ce n’est commune), mais jusqu’ici me suis perdue la-dedans en voulant faire aussi du latin vivant, du grec vivant, du machin vivant, et mille autres choses passionnantes qui ne tiennent pas dans les trois heures attribuées, encore moins quand ces heures sautent deux fois sur trois et qu’à part moi, tout le monde s’en fout.

J’ai des dizaines de liens en marque-pages, je sais que des tas de collègues réfléchissent et conçoivent (et j’en fais partie bien entendu) et j’ai à la fois l’impression que tout ce que je fais n’est que réinventer l’eau chaude, et que la méthode qui me convient n’est pas encore trouvée… Je me suis trouvée dans un tel désordre que j’ai grand besoin d’y re-voir clair.

Bon, c’est un très long message finalement. Je suis preneuse de toutes remarques, suggestions, etc, et très curieuse de vous lire sur votre façon d’organiser les choses.

(et je ne peux pas aller faire de la pub aux inscriptions parce que je suis censément encore en arrêt…)

On vient seulement de décider que je ferais les 2des, ma collègue prenant les rares terminales qui poursuivent.

J’ai été arrêtée toute cette dernière période, et avant cela les cours ont été extrêmement perturbés du fait d’un empilement de circonstances, j’abandonne mes élèves sur un sentiment d’échec… et j’ai bien l’impression de ne pas avoir su les convaincre de continuer (même si, bien sûr, la concurrence des options maths joue bien son rôle aussi).

Je voudrais profiter de cette décision (prendre les 2des) pour repenser ma façon de faire. Là, je suis affalée et sans force

mais peut-être pourrions-nous reprendre un peu cette discussion sur l’organisation de nos cours ?

mais peut-être pourrions-nous reprendre un peu cette discussion sur l’organisation de nos cours ?Par exemple, Autrucheerrante, je relis l’un de tes messages, et je me demande comment tu fais concrètement pour gérer les différences de niveau dans l’évaluation.

D’une manière générale, ça me pose problème l’évaluation. Étant entendu que les LCA ne sont plus en bonus, je ne veux pas prendre le risque de faire baisser les moyennes de mes élèves (dès lors qu’ils sont sérieux du moins). J’étais très tranquille avec ça… jusqu’à ce que je voie l’inflation des notes de ces dernières années qui met la barre bien plus haut. Les très bonnes notes que je mets maintenant reflètent un niveau moindre qu’il y a quelques années, parce que je ne parviens plus à avancer comme avant (et surtout cette année si perturbée). Cette année deux de mes élèves sont prises en prépa et j’ai peur que si elles ne le prennent pas en débutantes, elles soient larguées car je n’ai pas le sentiment de leur avoir appris grand chose… C’est la première fois que je me sens aussi insuffisante…

Voici comment j’ai évalué les deux dernières années (pas cette année car impossible de mener à bien quoi que ce soit donc d’évaluer en conséquence) :

- une «évaluation-feuilleton» dont j’ai pris l’idée sur néo, avec à chaque fois 3 mots de vocabulaire ou identifications de formes etc

- une évaluation de fin de séquence plus complexe avec des questions tant de langue que de commentaire sur les textes étudiés

- selon les trimestres, une autre activité : récitation, port-folio façon programme, écriture créative (avec dans ce dernier cas beaucoup de difficultés à chiffrer, la plupart du temps je m’en abstiens !).

Difficultés rencontrées :

- avoir terminé une séquence dans le trimestre ! (ou alors il faudrait que je fixe la date de l’évaluation et tant pis, on évalue ce qui a été fait jusque là…)

- tenir sur la durée l’évaluation-feuilleton que le moindre événement (comme par exemple la suppression du cours) peut perturber, parce que si l’on n’en fait que deux ou trois, on perd le bénéfice de la régularité, et la possibilité pour les élèves de comprendre comment travailler pour «assurer» ce résultat-là et de se rattraper quand le démarrage est difficile

- gérer là-dedans la différence de difficulté entre latinistes et hellénistes, entre le fait que bien sûr, certains ont trois ans de latin et d’autres à peine une initiation au grec (sans parler des grands débutants, en latin comme en grec), et leur souci bien compréhensible d’égalité,

- tenir aussi cette exigence d’apprendre régulièrement vis à vis d’élèves qui ont choisi une option facultative et te le rappellent quelquefois… même si les plus honnêtes reconnaissent que ce n’est pas la mer à boire, et dépenser son énergie à éviter de se rappeler que l’année où l’on a été bien régulière, on a eu bien moins de poursuivants en 1ère…

- et puis le temps, bien sûr, pour faire tenir tout cela qui mord sur le reste qui est tout de même plus intéressant.

Cette année, j’ai tenté de mettre en place un temps de travail basique en langue en autonomie, chacun et chacune à son rythme. J’avais établi qu’on faisait tous les exercices sur une copie double que je relevais à chaque fois pour corriger, et fabriqué un tableau recensant les exercices des manuels (un récent en latin, pas terrible mais bon, et Hermaion en grec) pour le suivi. J’y ai accordé grosso modo une demi-heure dans le cours, durant laquelle je vole de table en table pour aider/valider/débloquer. (Lors du confinement, les élèves avaient apprécié que je leur demande de travailler un certain temps et pas une certaine quantité, et cela me semble juste parce que, en effet, leur vitesse de travail est très hétérogène.)

Ce truc a complètement raté parce que mes cours ont été complètement désorganisés, d’une part, et que reprendre des exercices quinze jours après (voire bien plus parfois), en termes de progression ça n’est pas stimulant. Mais admettons que l’année prochaine je puisse faire mon cours régulièrement avec tous mes élèves, je pense que cela ne résout pas tout.

D’une part, c’était bruyant et fatigant. Mais bon, je dois pouvoir mettre des limites, et j’aurai très certainement moins d’élèves.

D’autre part, la demi-heure était souvent trop courte pour certains, pour commencer à en retirer des bénéfices immédiats (se rendre compte que c’est la même chose dans le deuxième exercice, typiquement : ils mettaient tant de temps à s’échauffer que hop, c’était déjà la fin).

Mais surtout, je n’ai pas trouvé comment évaluer ce travail de manière juste, or ce serait peut-être un bon moyen d’avoir des notes en langue qui veulent dire quelque chose.

Ça ne sera pas très constructif, mais ma grande frustration, dans tout ça, est de ne pas pouvoir suivre simplement une méthode qui me séduirait (j’aurais bien testé par exemple le cours de NLM) parce qu’elle ne me permet pas d’articuler les deux langues.

J’aimerais bien formaliser une progression grammaticale au moins parallèle (si ce n’est commune), mais jusqu’ici me suis perdue la-dedans en voulant faire aussi du latin vivant, du grec vivant, du machin vivant, et mille autres choses passionnantes qui ne tiennent pas dans les trois heures attribuées, encore moins quand ces heures sautent deux fois sur trois et qu’à part moi, tout le monde s’en fout.

J’ai des dizaines de liens en marque-pages, je sais que des tas de collègues réfléchissent et conçoivent (et j’en fais partie bien entendu) et j’ai à la fois l’impression que tout ce que je fais n’est que réinventer l’eau chaude, et que la méthode qui me convient n’est pas encore trouvée… Je me suis trouvée dans un tel désordre que j’ai grand besoin d’y re-voir clair.

Bon, c’est un très long message finalement. Je suis preneuse de toutes remarques, suggestions, etc, et très curieuse de vous lire sur votre façon d’organiser les choses.

(et je ne peux pas aller faire de la pub aux inscriptions parce que je suis censément encore en arrêt…)

NLM76Grand Maître

NLM76Grand Maître

Ouais. Le principe de l'ECLA, vous aurez beau y faire, c'est de n'enseigner ni le latin ni le grec. Et de culpabiliser les professeurs qui s'imaginent qu'il y en a qui parviennent à les enseigner quelque part, par des opérations magiques associant la poudre de perlimpimpim et les champignons hallucinogènes.

Saupoudrez un peu de langue par ci, par là. Bavardez agréablement avec les élèves de sujets culturels, prenez le grisbi, et tirez-vous.

Saupoudrez un peu de langue par ci, par là. Bavardez agréablement avec les élèves de sujets culturels, prenez le grisbi, et tirez-vous.

_________________

Sites du grip :

- http://instruire.fr

- http://grip-editions.fr

Mon site : www.lettresclassiques.fr

«Boas ne renonça jamais à la question-clé : quelle est, du point de vue de l'information, la différence entre les procédés grammaticaux observés ? Il n'entendait pas accepter une théorie non sémantique de la structure grammaticale et toute allusion défaitiste à la prétendue obscurité de la notion de sens lui paraissait elle-même obscure et dépourvue de sens.» [Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, "La notion de signification grammaticale selon Boas" (1959)]

IphigénieProphète

IphigénieProphète

C’est assez bien vu….

marjoGrand sage

marjoGrand sage

D'accord avec NLM. L'ECLA aurait sans doute un intérêt, mais à un autre niveau, bien plus élevé.

J'ai commencé le grec en prépa alors que je faisais du latin depuis la 5e : assimiler les premières notions de grec a été pour moi extrêmement simple, parce que je faisais sans cesse la comparaison avec le latin, que je maîtrisais bien. Mais ce n'était pas de l'ECLA.

J'ai commencé le grec en prépa alors que je faisais du latin depuis la 5e : assimiler les premières notions de grec a été pour moi extrêmement simple, parce que je faisais sans cesse la comparaison avec le latin, que je maîtrisais bien. Mais ce n'était pas de l'ECLA.

glucheNiveau 10

glucheNiveau 10

J'ai suivi un stage avec l'initiateur de l'ECLA, connu certains de ses anciens élèves et vraiment je ne peux pas laisser dire cela. L'ECLA, tel que ce monsieur le pratiquait, favorisait la langue latine, le grec venant en complément, à la différence du bilinguisme latin-grec qui, peut-être, pourrait intéresser uneodyssée. Et jamais il n'a été question, à l'origine, de culpabiliser les professeurs et de faire croire qu'on pouvait faire mieux avec moins, même si ça a pu être dévoyé ailleurs. La dernière réforme du lycée a mis d'ailleurs fin à l'ECLA dans le lycée où ce collègue enseigne.NLM76 a écrit:Ouais. Le principe de l'ECLA, vous aurez beau y faire, c'est de n'enseigner ni le latin ni le grec. Et de culpabiliser les professeurs qui s'imaginent qu'il y en a qui parviennent à les enseigner quelque part, par des opérations magiques associant la poudre de perlimpimpim et les champignons hallucinogènes.

Saupoudrez un peu de langue par ci, par là. Bavardez agréablement avec les élèves de sujets culturels, prenez la grisbi, et tirez-vous.

IphigénieProphète

IphigénieProphète

Comme quoi tout se défend.gluche a écrit:J'ai suivi un stage avec l'initiateur de l'ECLA, connu certains de ses anciens élèves et vraiment je ne peux pas laisser dire cela. L'ECLA, tel que ce monsieur le pratiquait, favorisait la langue latine, le grec venant en complément, à la différence du bilinguisme latin-grec qui, peut-être, pourrait intéresser uneodyssée. Et jamais il n'a été question, à l'origine, de culpabiliser les professeurs et de faire croire qu'on pouvait faire mieux avec moins, même si ça a pu être dévoyé ailleurs. La dernière réforme du lycée a mis d'ailleurs fin à l'ECLA dans le lycée où ce collègue enseigne.NLM76 a écrit:Ouais. Le principe de l'ECLA, vous aurez beau y faire, c'est de n'enseigner ni le latin ni le grec. Et de culpabiliser les professeurs qui s'imaginent qu'il y en a qui parviennent à les enseigner quelque part, par des opérations magiques associant la poudre de perlimpimpim et les champignons hallucinogènes.

Saupoudrez un peu de langue par ci, par là. Bavardez agréablement avec les élèves de sujets culturels, prenez la grisbi, et tirez-vous.

Je suis sûre que si un jour un passionné disait qu’on pouvait avec profit apprendre en même temps l’anglais et l’espagnol certains trouveraient des choses en effet interessantes à faire au prix d’un énorme travail préparatoire: mais l’état à coup sûr y trouverait un super moyen d’économies à imposer à tous. Et si en plus ça peut se faire tous niveaux confondus ce sera génial.

NLM76Grand Maître

NLM76Grand Maître

@gluche : c'est tout à fait possible. Tel que tu le décris, cela pourrait avoir du sens, en particulier, en favorisant le latin, et en faisant du grec un complément. Dans la réalité, c'est exactement ce que j'ai dit. Chez nous, nous faisons de l'ECLA seulement pour survivre. Pour la mise en œuvre, si ce n'était que moi, je ferais du latin, avec des petits contrepoints en grec de temps en temps, et ce serait merveilleux.

Mais la réalité, c'est moins d'heures, moins d'élèves, moins de travail, moins de grammaire, moins de culture, moins de pensée, moins de latin, moins de grec.

Mais la réalité, c'est moins d'heures, moins d'élèves, moins de travail, moins de grammaire, moins de culture, moins de pensée, moins de latin, moins de grec.

_________________

Sites du grip :

- http://instruire.fr

- http://grip-editions.fr

Mon site : www.lettresclassiques.fr

«Boas ne renonça jamais à la question-clé : quelle est, du point de vue de l'information, la différence entre les procédés grammaticaux observés ? Il n'entendait pas accepter une théorie non sémantique de la structure grammaticale et toute allusion défaitiste à la prétendue obscurité de la notion de sens lui paraissait elle-même obscure et dépourvue de sens.» [Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, "La notion de signification grammaticale selon Boas" (1959)]

SlaNiveau 6

SlaNiveau 6

Bonjour, je viens d'apprendre que j'aurai un cours de latin multi-niveaux à la rentrée : 1ères et terminales (en option, pas en spécialité). La collègue que je remplace m'a dit que son inspecteur lui avait conseillé de faire un seul cours en alternant le programme de 1ère et celui de Term, un an sur 2. Ainsi, sur les deux ans, les élèves ont traité les deux programmes mais pas forcément dans l'ordre "normal". Avez-vous déjà fonctionné comme cela ? Quid des évaluations : faites-vous les mêmes puisque les élèves suivent le même cours ? Merci par avance pour vos réponses.

NLM76Grand Maître

NLM76Grand Maître

D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas proposer un vrai ECLA qui s'éclate : latin, grec ancien, ancien français, ancien occitan, sanskrit, guèze, hébreu biblique, arabe anté-islamique, tamazigh, italien renaissant, espagnol wisigothique, copte, mandingue, swahili, telugu, tamoul, estonien, telugu, géorgien, kirghize, tokharien, navajo, quechua, quenya et sindarin.

_________________

Sites du grip :

- http://instruire.fr

- http://grip-editions.fr

Mon site : www.lettresclassiques.fr

«Boas ne renonça jamais à la question-clé : quelle est, du point de vue de l'information, la différence entre les procédés grammaticaux observés ? Il n'entendait pas accepter une théorie non sémantique de la structure grammaticale et toute allusion défaitiste à la prétendue obscurité de la notion de sens lui paraissait elle-même obscure et dépourvue de sens.» [Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, "La notion de signification grammaticale selon Boas" (1959)]

IphigénieProphète

IphigénieProphète

D’ailleurs tout ça ça renvoie grosso modo à la même époque et la même culture, non?

Bonne idee

Bonne idee

glucheNiveau 10

glucheNiveau 10

Je ne connais pas l'espagnol mais il me semble que la comparaison ici relève un peu de la mauvaise foi. Enorme travail préparatoire, ça c'est sûr. L'ECLA n'est certes pas la panacée, c'est un moyen, bancal à coup sûr, pour faire un peu exister le grec ancien. Je ne connais pas d'ailleurs d'enseignement du grec dans le secondaire qui ne soit pas bancal dans les circonstances actuelles. Le problème n'est pas l'ECLA, mais la nécessité dans laquelle nous, professeurs de lettres classiques, tombons à peu près tous d'inventer des trucs et des machins pour simplement enseigner. Les derniers messages d'Ascagne et uneodyssée en témoignent assez.Iphigénie a écrit:Comme quoi tout se défend.gluche a écrit:J'ai suivi un stage avec l'initiateur de l'ECLA, connu certains de ses anciens élèves et vraiment je ne peux pas laisser dire cela. L'ECLA, tel que ce monsieur le pratiquait, favorisait la langue latine, le grec venant en complément, à la différence du bilinguisme latin-grec qui, peut-être, pourrait intéresser uneodyssée. Et jamais il n'a été question, à l'origine, de culpabiliser les professeurs et de faire croire qu'on pouvait faire mieux avec moins, même si ça a pu être dévoyé ailleurs. La dernière réforme du lycée a mis d'ailleurs fin à l'ECLA dans le lycée où ce collègue enseigne.NLM76 a écrit:Ouais. Le principe de l'ECLA, vous aurez beau y faire, c'est de n'enseigner ni le latin ni le grec. Et de culpabiliser les professeurs qui s'imaginent qu'il y en a qui parviennent à les enseigner quelque part, par des opérations magiques associant la poudre de perlimpimpim et les champignons hallucinogènes.

Saupoudrez un peu de langue par ci, par là. Bavardez agréablement avec les élèves de sujets culturels, prenez la grisbi, et tirez-vous.

Je suis sûre que si un jour un passionné disait qu’on pouvait avec profit apprendre en même temps l’anglais et l’espagnol certains trouveraient des choses en effet interessantes à faire au prix d’un énorme travail préparatoire: mais l’état à coup sûr y trouverait un super moyen d’économies à imposer à tous. Et si en plus ça peut se faire tous niveaux confondus ce sera génial.

Pas d'ECLA dans mon établissement, mais les langues anciennes ne survivent qu'amputées d'une heure par semaine par rapport aux horaires officiels qui, de toute façon, ne rentreraient pas dans les emplois du temps. Le moins est aussi devenu la norme.NLM76 a écrit:@gluche : c'est tout à fait possible. Tel que tu le décris, cela pourrait avoir du sens, en particulier, en favorisant le latin, et en faisant du grec un complément. Dans la réalité, c'est exactement ce que j'ai dit. Chez nous, nous faisons de l'ECLA seulement pour survivre. Pour la mise en œuvre, si ce n'était que moi, je ferais du latin, avec des petits contrepoints en grec de temps en temps, et ce serait merveilleux.

Mais la réalité, c'est moins d'heures, moins d'élèves, moins de travail, moins de grammaire, moins de culture, moins de pensée, moins de latin, moins de grec.

IphigénieProphète

IphigénieProphète

parce que tu trouves le grec plus proche du latin que l'espagnol de l'anglais? et les cultures plus facilement rapprochables que celles de l' Amérique latine et de l'Amérique du Nord?Je ne connais pas l'espagnol mais il me semble que la comparaison ici relève un peu de la mauvaise foi.

uneodysséeNeoprof expérimenté

uneodysséeNeoprof expérimenté

Merci pour votre aide hein !

J’ai aussi suivi il y a fort longtemps une formation avec JP Cerda, et c’était passionnant.

Lui-même disait qu’il s’agissait surtout de faire survivre le grec, pas d’une panacée. Et que si l’on avait du grec à part, il fallait le défendre.

Nous avons des hellénistes au collège de la ville, et il n’y a plus de grec dans tout le département, à part chez nous. Certains (rares) élèves viennent d’ailleurs de loin pour cela. Le choix de travailler ainsi est venu quand c’était ça ou plus de grec du tout.

Par ailleurs, pour faire quand même le plus possible du latin et du grec, comme tu dis, je priorise : chaque élève choisit sa langue de spécialité qu’il apprend (le plus) sérieusement (possible), et l’autre langue est en initiation ou complément (déchiffrage, lexique, comparaison des deux systèmes entre eux, avec le français, avec leur langue vivante).

Sla, c’est plus ou moins ce que je pensais faire l’année prochaine quand il était prévu que j’aie ce groupe-là (ces deux dernières années j’avais 2h ensemble, 1h séparés, ce qui m’a conduit à proposer trois programmes pour deux niveaux…). Pour les évaluations, ça dépend de ce que tu évalues. On devrait pouvoir exiger davantage des Terminales, en théorie.

NLM, je ne suis pas entièrement d’accord avec Mais la réalité, c'est moins d'heures, moins d'élèves, moins de travail, moins de grammaire, moins de culture, moins de pensée, moins de latin, moins de grec.

Évidemment moins de chacune des langues, évidemment. Mais sauf exception, cela n’a pas grande incidence. Et pour les exceptions, c’est à dire celles et ceux, rares, qui s’orientent en prépa, je leur réserve un programme de travail un peu plus conséquent, et il m’est arrivé de les suivre aussi pendant l’été…

Mais pour le reste, c’est évidemment PLUS de travail (pour moi du moins !), et autant de culture et de pensée (mais réparties autrement).

Bref, je ne voulais pas lancer un débat sur le bien-fondé de la pratique. D’autant que je suis un peu blessée par des retours qui privilégient le sarcasme et qui dénigrent la volonté de bien faire et de se redonner de l’élan d’une collègue (en arrêt pour épuisement, je me permets de le rappeler ici juste pour situer ma réaction), de la part de personnes dont j’apprécie souvent les interventions. Je me suis exposée en détaillant des pratiques que je sais imparfaite, dans l’espoir d’en avoir une critique constructive, pas que l’on lance des flèches acerbes dans cette vulnérabilité.

Je voulais seulement, et je réitère ma demande aux personnes de bonne volonté, mettre en commun nos réflexions sur le comment. Comment faites-vous, qu’est-ce qui vous semble fonctionner, quelles questions vous posez-vous (sur le comment, j’insiste, le pourquoi on sait bien qu’on le fait essentiellement par nécessité), etc.

J’ai aussi suivi il y a fort longtemps une formation avec JP Cerda, et c’était passionnant.

Lui-même disait qu’il s’agissait surtout de faire survivre le grec, pas d’une panacée. Et que si l’on avait du grec à part, il fallait le défendre.

Nous avons des hellénistes au collège de la ville, et il n’y a plus de grec dans tout le département, à part chez nous. Certains (rares) élèves viennent d’ailleurs de loin pour cela. Le choix de travailler ainsi est venu quand c’était ça ou plus de grec du tout.

Par ailleurs, pour faire quand même le plus possible du latin et du grec, comme tu dis, je priorise : chaque élève choisit sa langue de spécialité qu’il apprend (le plus) sérieusement (possible), et l’autre langue est en initiation ou complément (déchiffrage, lexique, comparaison des deux systèmes entre eux, avec le français, avec leur langue vivante).

Sla, c’est plus ou moins ce que je pensais faire l’année prochaine quand il était prévu que j’aie ce groupe-là (ces deux dernières années j’avais 2h ensemble, 1h séparés, ce qui m’a conduit à proposer trois programmes pour deux niveaux…). Pour les évaluations, ça dépend de ce que tu évalues. On devrait pouvoir exiger davantage des Terminales, en théorie.

NLM, je ne suis pas entièrement d’accord avec Mais la réalité, c'est moins d'heures, moins d'élèves, moins de travail, moins de grammaire, moins de culture, moins de pensée, moins de latin, moins de grec.

Évidemment moins de chacune des langues, évidemment. Mais sauf exception, cela n’a pas grande incidence. Et pour les exceptions, c’est à dire celles et ceux, rares, qui s’orientent en prépa, je leur réserve un programme de travail un peu plus conséquent, et il m’est arrivé de les suivre aussi pendant l’été…

Mais pour le reste, c’est évidemment PLUS de travail (pour moi du moins !), et autant de culture et de pensée (mais réparties autrement).

Bref, je ne voulais pas lancer un débat sur le bien-fondé de la pratique. D’autant que je suis un peu blessée par des retours qui privilégient le sarcasme et qui dénigrent la volonté de bien faire et de se redonner de l’élan d’une collègue (en arrêt pour épuisement, je me permets de le rappeler ici juste pour situer ma réaction), de la part de personnes dont j’apprécie souvent les interventions. Je me suis exposée en détaillant des pratiques que je sais imparfaite, dans l’espoir d’en avoir une critique constructive, pas que l’on lance des flèches acerbes dans cette vulnérabilité.

Je voulais seulement, et je réitère ma demande aux personnes de bonne volonté, mettre en commun nos réflexions sur le comment. Comment faites-vous, qu’est-ce qui vous semble fonctionner, quelles questions vous posez-vous (sur le comment, j’insiste, le pourquoi on sait bien qu’on le fait essentiellement par nécessité), etc.

IphigénieProphète

IphigénieProphète

Mais c’est justement parce qu’on compatit avec la charge de travail que l’on impose aux collègues et leur culpabilisation dans un enseignement assez intenable quand on veut en faire quelque chose d’utile!….

Que cela ne t’aide pas je suis bien malheureusement d’accord.

Maintenant sur le fond toutes les très bonnes volontés pour maintenir malgré tout le latin et/ ou le grec ont historiquement aussi été délétères, à mon avis: ça a permis de maintenir l’illusion en continuant de gratter toujours unpeu plus: mais ça c’est un point de vue politique plus que disciplinaire.

Que cela ne t’aide pas je suis bien malheureusement d’accord.

Maintenant sur le fond toutes les très bonnes volontés pour maintenir malgré tout le latin et/ ou le grec ont historiquement aussi été délétères, à mon avis: ça a permis de maintenir l’illusion en continuant de gratter toujours unpeu plus: mais ça c’est un point de vue politique plus que disciplinaire.

AscagneGrand sage

AscagneGrand sage

J'ai parlé trop vite l'autre jour...

Écoute, par rapport à moi, @uneodyssée, tu sembles avoir mieux réussi à garder de la structure et de la cohérence, notamment en termes d'évaluation. Je me suis embrouillé sur ce dernier point, j'ai été gêné par les cours qui sautaient et les jours où il manquait trop d'élèves pour évaluer.

@Iphigénie : C'est compliqué. La situation pousse à douter, à se contredire. Nous n'avons pas toutes et tous en LC les mêmes vues sur certains points importants, aussi, évidemment...

- Spoiler:

- Coup de théâtre, j'aurai en fait trois groupes, donc un par niveau, l'an prochain... Pour la première fois après quatre ans. Je suis donc plus chanceux que beaucoup, même s'il y aura encore latin+grec en terminale et peut-être aussi en seconde. Je tremble désormais plutôt pour les effectifs en seconde, comme beaucoup, je suppose.

En effet, c'est la question que je me pose, aussi.uneodyssée a écrit:Mais surtout, je n’ai pas trouvé comment évaluer ce travail de manière juste, or ce serait peut-être un bon moyen d’avoir des notes en langue qui veulent dire quelque chose.

Écoute, par rapport à moi, @uneodyssée, tu sembles avoir mieux réussi à garder de la structure et de la cohérence, notamment en termes d'évaluation. Je me suis embrouillé sur ce dernier point, j'ai été gêné par les cours qui sautaient et les jours où il manquait trop d'élèves pour évaluer.

Je commence à me dire tant pis moi aussi, commençant à me connaître : j'aime approfondir, je suis un peu trop ambitieux, mais ça pose des risques pour la régularité et le caractère intelligent (ou non, précisément) des évaluations.uneodyssée a écrit:avoir terminé une séquence dans le trimestre ! (ou alors il faudrait que je fixe la date de l’évaluation et tant pis, on évalue ce qui a été fait jusque là…)

Comme j'ai hérité d'élèves qui n'avaient pas ou presque pas eu de grec/latin l'année précédente (première année du Covid), quand je suis arrivé dans mon établissement actuel, en première/terminale j'ai plutôt décidé de picorer en termes d'objets d'étude et de sous-objets sur le programme des deux niveaux (en lien avec les intérêts des élèves, en partie du moins). Je ne voulais pas, par exemple, que mes terminales finissent l'année sans avoir traité de la philosophie antique. C'était un tout petit groupe, cela posait peu problème. J'ai eu beaucoup plus de mal cette année car il y avait des perturbateurs pas travailleurs pour un sesterce en 1re/tle - et on a finalement eu moins d'heures que l'année d'avant vu pas mal de perturbations. Je n'avais que deux terminale cette année, qui se sont retrouvés par la force des choses pas mal en autonomie lors de certains travaux. J'attendais un peu plus d'eux par rapport à l'évaluation de la partie littéraire/culturelle du cours, mais je leur donnais des notes spécifiques sur leur travail en cours sur les traductions. Ma véritable difficulté tenait aux hellénistes de première. Mais j'avais trois d'entre eux qui ne faisaient rien ou presque, même sur des textes totalement traduits en français dans une perspective de commentaire...Sla a écrit:Ainsi, sur les deux ans, les élèves ont traité les deux programmes mais pas forcément dans l'ordre "normal". Avez-vous déjà fonctionné comme cela ? Quid des évaluations : faites-vous les mêmes puisque les élèves suivent le même cours ? Merci par avance pour vos réponses.

@Iphigénie : C'est compliqué. La situation pousse à douter, à se contredire. Nous n'avons pas toutes et tous en LC les mêmes vues sur certains points importants, aussi, évidemment...

AustrucheerranteHabitué du forum

AustrucheerranteHabitué du forum

A priori, heures conservées de mon côté, ouf.

uneodyssée, je te réponds un peu plus tard sur la question des évaluations, quand je serai remis de mes émotions

uneodyssée, je te réponds un peu plus tard sur la question des évaluations, quand je serai remis de mes émotions

uneodysséeNeoprof expérimenté

uneodysséeNeoprof expérimenté

Ah, tant mieux pour tes heures !

De mon côté, je ne sais par quel miracle, nous avons 17 inscriptions en 2de. Mais la secrétaire n’a pas été fichue de distinguer latinistes et hellénistes, donc je vais devoir attendre quand même la rentrée…

De mon côté, je ne sais par quel miracle, nous avons 17 inscriptions en 2de. Mais la secrétaire n’a pas été fichue de distinguer latinistes et hellénistes, donc je vais devoir attendre quand même la rentrée…

AscagneGrand sage

AscagneGrand sage

J'ai posé la question du nombre d'inscrits en option en seconde par courriel, j'attends la réponse non sans appréhension. J'espère vraiment qu'il y aura un nombre suffisant et un certain équilibrage pour susciter un certain dynamisme.

- Spoiler:

- À part ça, je me demande dans quelle partie des Enfers on doit envoyer les quelques optionnaires insupportables par leur comportement et leurs perturbations durant l'année, qui ont évidemment voulu saboter l'événement de promotion des LCA auprès des collégiens en disant à ces derniers de ne surtout pas s'inscrire. Et dire que je vais encore me les traîner un an alors que le "passif" ne cesse de s'accroître.

uneodysséeNeoprof expérimenté

uneodysséeNeoprof expérimenté

Je dois dire que j’ai pensé à toi, Ascagne, et à tes affreux, quand j’ai vu l’un des noms des inscrits, qui se trouve être un ancien élève de mon compagnon. Celui-ci se demande ce que celui-là peut bien aller faire dans cette galère option !

AscagneGrand sage

AscagneGrand sage

Ah, certes, certes... J'espère que ça ne se passera pas trop mal quand même avec cet élève...

Eh bien j'ai obtenu ma réponse : il y aura autant d'élèves de seconde l'an prochain qu'il y en avait cette année. Je ne ressens ni la tristesse de constater une diminution, ni la joie de découvrir un essor, mais le soulagement relatif de me contenter d'un statu quo numérique... auquel se mêle le dépit de voir que malgré nos efforts collectifs entre collègues du district nous avons du mal à enrayer cette déperdition parmi les optionnaires des collèges et ce manque d'appétence du côté d'éventuels débutants.

Cette situation fait culpabiliser. J'ai des collègues qui sont à fond dans le métier, mais ce n'est pas mon cas (pas de vocation du secondaire), donc je culpabilise encore plus, peut-être. Peut-être pas au point de voir venir Amyot et Budé me sermonner durant mon sommeil (mes cauchemars scolaires sont d'une autre nature), mais ça m'énerve. Bon, il faut que je prépare des séquences et séances plus dynamiques pendant l'été...

Eh bien j'ai obtenu ma réponse : il y aura autant d'élèves de seconde l'an prochain qu'il y en avait cette année. Je ne ressens ni la tristesse de constater une diminution, ni la joie de découvrir un essor, mais le soulagement relatif de me contenter d'un statu quo numérique... auquel se mêle le dépit de voir que malgré nos efforts collectifs entre collègues du district nous avons du mal à enrayer cette déperdition parmi les optionnaires des collèges et ce manque d'appétence du côté d'éventuels débutants.

Cette situation fait culpabiliser. J'ai des collègues qui sont à fond dans le métier, mais ce n'est pas mon cas (pas de vocation du secondaire), donc je culpabilise encore plus, peut-être. Peut-être pas au point de voir venir Amyot et Budé me sermonner durant mon sommeil (mes cauchemars scolaires sont d'une autre nature), mais ça m'énerve. Bon, il faut que je prépare des séquences et séances plus dynamiques pendant l'été...

Page 3 sur 3 •  1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3- Peut-on avoir l'agregation externe LM sans connaître le latin-grec, et comment s'améliorer en latin-grec ?

- Maternelle multi-niveaux : comment faire ?

- Lycée : 3h de latin, 3h de grec, 3 niveaux

- [latin] Comment traduiriez-vous "groupe" pour groupe d'élèves ?

- Comment poser au mieux ces questions en latin ?

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum